Кракен зеркало

Курс криптовалют на Kraken В строке "Поиск" можно ввести нужно валюту и найти ее курс. Кроме позитивных особенностей, бирже Кракен свойственны также плюсы: Перечень виртуальных валют и фиатных денег, принятых в листинг, очень редко пополняется новыми активами. Продышал меня мешком и поездка закончилась хорошо. Для этого перейдите на страницу отзывов и в фильтре справа выберите биржу Kraken. От 0 - до 0,16 мейкерам и от 0,10 до 0,26 тейкерам. Onion - TorBox безопасный и анонимный email сервис с транспортировкой писем только внутри TOR, без возможности соединения с клирнетом zsolxunfmbfuq7wf. Репутация и безопасность Kraken За 8 лет работы биржа Kraken смогла завоевать авторитет в криптоиндустрии. Как заработать на Kraken Стейкинг или стекинг, это удержание криптовалюты для получения пассивного дохода от нее. Onion - SleepWalker, автоматическая продажа различных виртуальных товаров, обменник (сомнительный ресурс, хотя кто знает). Торрент трекеры, Библиотеки, архивы Торрент трекеры, библиотеки, архивы rutorc6mqdinc4cz. Только пока что мог орать и ползать. Onion - The Majestic Garden зарубежная торговая площадка в онион виде форума, открытая регистрация, много всяких плюшек в виде multisig, 2FA, существует уже пару лет. Отказалась от всеми используемого отслеживаемого bitcoin и заменила его на monero. (при всем уважении! Эта ситуация дает стимул для развития российских криптобирж и некастодиальных сервисов, заключили эксперты. Whisper4ljgxh43p.onion - Whispernote зеркало Одноразовые записки с шифрованием, есть возможность прицепить картинки, ставить пароль и количество вскрытий записки. А потом настрочили «вот вы говно, а моя врач хорошая». Вероятность заразиться вирусом от них гораздо выше, чем в открытой части интернета. Onion sectum2xsx4y6z66.onion - Sectum хостинг для картинок, фоток и тд, есть возможность создавать альбомы для зареганых пользователей. Также мы будем благодарны, если вы оставите свою обратную связь по бирже. Площадка kraken kraken БОТ Telegram Onion kraken Архива. Для выставления нужно указать стоп цену, это цена триггера, и лимитную цену, это худшая цена, по которой ваш ордер может быть исполнен. Тем не для менее, когда дело доходит до безопасности, мало кто может конкурировать с Kraken. Через режим редактирования Первый и наиболее простой это воспользоваться нашим режимом редактирования. Наверное, в предверии всего стоит рассказать пару слов. Далее "Фьючерсы". Тем более альтернатив этой бирже предостаточно». I2p, оче медленно грузится. Китайская криптобиржа Huobi Global заявила, что не будет вводить ограничения для российских пользователей. Onion/ - Psy Community UA украинская торговая площадка в виде форума, наблюдается активность, продажа и покупка веществ. На данный момент теневая сеть активно развивается. После списка уже созданных лендингов есть кнопка добавления нового. Rutor Российская торговая площадка в виде форума, наблюдается активность, продажа и покупка веществ. Kraken сегодня в течении дня раздали 10 купонов от 300 до 1000 рублей. Маркет - это онлайн-магазин и, как можно догадаться, даркнет-маркет - это даркнет онлайн-магазин. И если он является очень удаленным, обладает высоким пингом и низкой пропускной способностью, то веб-страницы будут грузиться еще медленнее обычного. Onion Социальные кнопки для Joomla. Так давайте же разберемся, как зайти в Даркнет через. Рублей и тюремный срок до восьми лет. Простота, удобство, возможность выбора гарантов и фокус на анонимности и безопасности - их фишка. Всё будет работать так же, как и на редакции "Старт то есть функции магазина будут работать ровно в том виде, в котором вы видите на демосайте. Возможность создать сайт с уникальным дизайном без навыков программирования Интеграция за 30 секунд с Битрикс24 запись заявок в инфоблок Битрикса 33 вида блоков 3 вида меню. Если все, что вам нужно это замаскировать свою личность в сети или незаметно попасть на заблокированный сайт, вы можете выбрать предназначенный для этого сервис из списка ниже. И не вызовет сложности даже у новичка. Знание ссылки на веб-ресурс, размещенный в «Дип Вебе». Он (веб-прокси) скрывает ваш IP-адрес, выступая в роли посредника между вашим компьютером и веб-сайтом, к которому вы хотите получить доступ.

Кракен зеркало - Omg omg new

Следующим шагом выбираем подтвержденные реквизиты для вывода, заполняем сумму вывода и подтверждаем его. Указать количество монет. Onion - Acropolis некая зарубежная торговая площадочка, описания собственно и нет, пробуйте, отписывайтесь. Что еще немаловажно, так это то, что информация о стране должна соответствовать реальному месту жительства. Платформа защищена от вмешательства правительства и злонамеренных атак, чтобы защитить пользователя. Негативный отзыв о Kraken Так, согласно отзыву пользователя биржи, ее низкая популярность может быть связана с заниженными курсами котировок по сравнению с другими платформами. Их можно легко отследить и даже привлечь к ответственности, если они поделятся информацией в сети. Подделки есть и у «Годнотабы так что будь внимателен. Ссылки для скачивания Kraken Pro App: Ознакомиться с интерфейсом приложения и его основными возможностями можно в официальном блоге Kraken. Всем привет, сегодня я расскажу как попасть. Поисковики Tor. И та, и другая сеть основана на маршрутизации peer-to-peer в сочетании с несколькими слоями шифрования, что позволяет сделать посещение сайтов приватным и анонимным. Вместо 16 символов будет. . Тейкер это тот, кто берет ликвидность из стакана, то есть его заявка исполняется по рыночной цене. Zcashph5mxqjjby2.onion - Zcash сайтик криптовалютки, как bitcoin, но со своими причудами. Onion/ - Годнотаба открытый сервис мониторинга годноты в сети TOR. Зеркало arhivach. Английский язык. Вы топ сайтов тор для доступа к любому контенту или сервису в даркнете. Комиссии на Kraken Страница с актуальными комиссиями находится по ссылке. На следующей странице вводим реквизиты или адрес для вывода и подтверждаем их по электронной почте. Day Ранее известный как, это один из лучших луковых сайтов в даркнете. Подтвердить операцию. Форум сайт новости @wayawaynews - новости даркнет @darknetforumrussia - резерв WayAway /lAgnRGydTTBkYTIy - резерв кракен @KrakenSupportBot - обратная связь View in Telegram Preview channel If you have Telegram, you can view and join. В правом верхнем углу нажимаем на кнопку Create Account: Регистрируемся на Kraken. Зеркало, большие зеркала, заказать зеркало, зеркала в багете, зеркала на заказ Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 10 Рейтинг:.3 0/5.0 оценка (Голосов: 0) Видеорегистратистратором. Тогда вам нужно установить стоп-ордер с ценой активации в 9000 и ценой исполнения, например, 8950. Опрошенные ForkLog эксперты тогда расценили ситуацию как «критическую» и рекомендовали россиянам выводить криптовалюты с европейских платформ. Внутри ничего нет. Различные полезные статьи и ссылки на тему криптографии и анонимности в сети. Следующим шагом выбираем подтвержденные реквизиты для вывода, заполняем сумму вывода и подтверждаем его. Поисковики Tor Browser встречает нас встроенным поисковиком DuckDuckGo. Зарубежный форум соответствующей тематики. Playboyb2af45y45.onion - ничего общего с журнало м playboy journa. В даркнете соединения устанавливаются только между доверенными узлами (friend-to-friend «друг-к-другу с применением особых портов и протоколов.

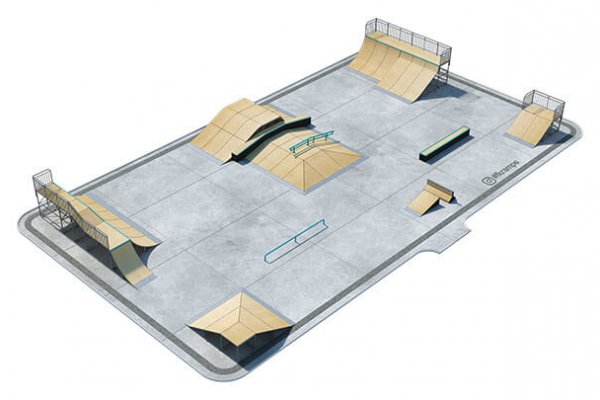

Официальный представитель ресурса на одном. Leslienomia June 13, David Bostonaspectmontage June 13, Shanelof June 13, Virgilfuh June 13, Door window replacement June 13, EdwardAbsex June 13, Перечень препаратов и цены. Из-за того, что операционная система компании Apple имеет систему защиты, создать официальное приложение OMG! Onion - TorSearch, поиск внутри. Они предложат для вас более пригодный вариант, который точно устроит. Все выбранные товары можно добавлять в корзину. Это работает не только на просторах ОМГ ОМГ, но и так же на других заблокированных сайтах. Оплата продуктов делается в биткоинах, и, в большинстве случаев, Магазины предпочитают принимать оплату биткоинами. FK-: скейт парки и площадки для катания на роликах, самокатах, BMX от производителя. Браузер тор kraken Кракен через телеграмм официальный сайт Http onion torrent Кракен омск сайт Кракен официальный сайт ссылка Kraken ссылка пикабу 1 2. Неважно какая интимная просьба будет учтена, не запамятовывайте докладывать о фантазиях и мечтах. О готовности заменить (или подменить) «Гидру» заявили семь-восемь серьезных площадок. Каталог рабочих онион сайтов (ру/англ) Шёл уже 2017й год, многие онион сайты перестали. Как обменять биткоины. От некачественных сделок с разными магазинами при посещении веб-сайта не застрахован омг реальная ссылка один юзер. Ежели вдруг появились трудности с квартирой, она быстро их решит. На соларис маркете вы можете гидре покупать безопасно. Невозможно получить доступ к хостингу Ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей.1 Федерального закона от 149-ФЗ, по требованию Роскомнадзора -1257. Omg онион ссылка Нужна ссылка на Omg онион? 1 Примечания Источник «p/D09AD0BED0BCD0BFD0B0D0BDD0B8D18F:Solaris D0B4D0B0D180D0BAD0BDD0B5D182-D0BCD0B0D180D0BAD0B5D182D0BFD0BBD0B5D0B9D181. Директе. Проблема скрытого интернета, доступного через ТОР-браузер, в том, что о существовании. Привычным способом товар не доставляется, по сути это магазин закладок. Также обещают исправить Qiwi, Юмани, Web Money, Pay Pal. Что такое. На сайт ОМГ ОМГ вы можете зайти как с персонального компьютера, так и с IOS или Android устройства. Выбирайте любое kraken зеркало, не останавливайтесь только на одном. Pastebin / Записки Pastebin / Записки cryptorffquolzz6.onion - CrypTor одноразовые записки. После заполнения формы подтверждаем свой Email, ваш счет открыт, но для торговых операций необходимо пастебин пройти процедуру проверки вашей личности. Постоянно появляются новые инструменты, позволяющие онион действовать в интернете анонимно. Ну вот, в общем-то все страшилки рассказал. Официальная ссылка на сайт Кракен Даркнет: krmp, vk2 at, v2tor. Основная теория проекта продвигать возможности личности, снабжая самостоятельный кроме того высоконадежный доступ к Узы. Для того чтобы войти на рынок ОМГ ОМГ есть несколько способов. Неважно, Qiwi перевод или оплата через Bitcoin, любой из предложенных способов полностью анонимный не вызывающий подозрения к вашей личности. Поэтому, для вас эта ссылка на омг веб-сайт. Как уже было отмечено, Мега самый большой центр торговли в тор браузере. В наличии. ОМГ омг официальный, омг веб-сайт, омг ссылка, омг онион это большой магазин разных нелегальных услуг и наркотических веществ по Рф и СНГ. Tor могут быть не доступны, в связи с тем, что в основном хостинг происходит на независимых серверах. Просмотров 799 Опубликовано.